お久しぶりです、学芸員のナカムラです。

前回は春、藤シーズンの投稿だったのですがもう夏も終わり頃。

朝晩が涼しくなってきましたね。

現在、当館では「企画展 終戦80年記念 戦争と和気」(リンク貼付:https://wake-rekiminkan.amebaownd.com/posts/56952973)を開催しています。好評につき、会期を11月3日(月祝)までに延長!これからの季節は、和気神社での紅葉狩りと併せて是非ご来館ください。

幸運なことに、戦時中、空襲に遭うことなく終戦を迎えることができた和気町ですが、戦争が長引くにつれて多くの出兵者を送り出すようになり、昭和13年(1938)4月発布の「国家総動員法」以降、更なる物資の統制や供出、耐乏を強いられるようになるなど、日常生活も学校生活も戦争一色に染まっていきました。

そんな戦局が厳しくなる中、昭和16年(1941)和気富士山頂に防空監視哨が設置されました。

監視哨とは24時間交代制で敵機を目視と聴音で見張る国土防衛施設で、敵機を発見したら麓の監視隊本部へ報告、その後、軍司令部・警察・役場等を経由して空襲警報発令へとつながります。いわば、国防の最前線といえる施設です。

当時、建物の設営に地元の小中学生が駆り出され、バケツリレーで資材を麓から運んだという証言や、終戦後に建物はすぐに解体されたが残っていた聴音壕の穴(終戦後すぐはコンクリート壁が残っていた)で小学生たちが遊んでいた、というお話を展示を観にこられた方々から伺うことができました。

今ではコンクリート壁もなくなり、パッと見「ただの穴」という感じではありますが、この穴は和気町に残る貴重な戦争遺跡なのです。

和気アルプスの登山をされる際には、ぜひこちらにも立ち寄ってみてくださいね。

次回は戦中の「武器の疎開」について紹介しようと思います。ではまた!

-1024x768.jpg)

上から

和気富士山頂からの南側の眺望(右に和気駅が見える)

現在の防空監視哨聴音壕跡(北から)

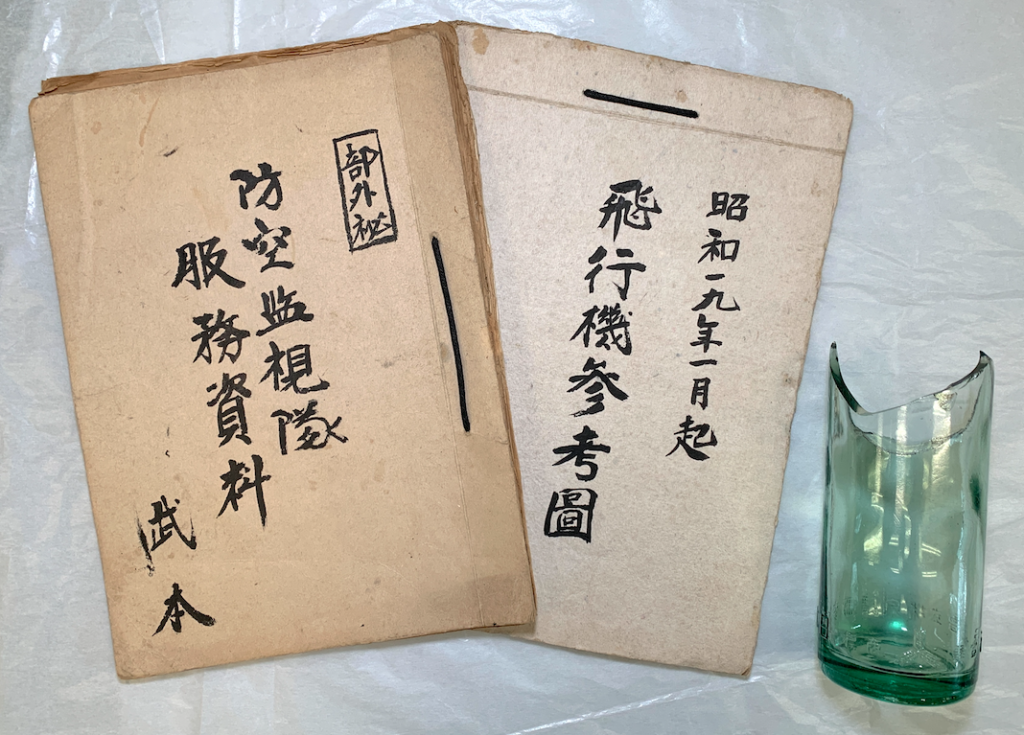

令和6年に発見された和気防空監視哨関連資料と遺物(個人蔵)